|

傅山的魅力与意义 从苏东坡以后,艺术天分高、综合修养高、知名度高的人物还真不多,傅山算一个。这次山西游学,有一个小题目,就是晋祠里的傅山纪念馆,但我们提前在雁门关就看到了傅山。

这是傅山题写的雁门关楹联,三边冲要无双地,九塞尊崇第一关。 注:三边与九塞。雁门关始终是中原与漠原之间的咽喉要塞,且居于三边(从东向西分别为幽州、并州、凉州)中段位置。在“战国九塞”(指古代的九个中原长城要塞,即雁门关,居庸关,八达岭长城,紫荆关,楚长城,黄草梁,井陉关,句注塞,平靖关)中,雁门关被明确为九塞之首。 雁门险要,是汉击匈奴、唐防突厥、宋御契丹、明阻瓦刺的国防要塞,兵家必争,且皇家必争。没有雁门关的防御,哪有太原龙城,哪有晋商文化,哪有西安、洛阳皇城的安稳。故“得雁门而得天下,失雁门而失中原”。

所以,傅山这个人很生动、很立体,这一生,过得值。 傅山的书法,随意者多,应酬者多,精品不多。即使这次在晋祠傅山纪念馆中看到的原作,也算不上精品。不过,从他的作品中,我们还是能看到很多内容,并且得到相当多的启发与借鉴。

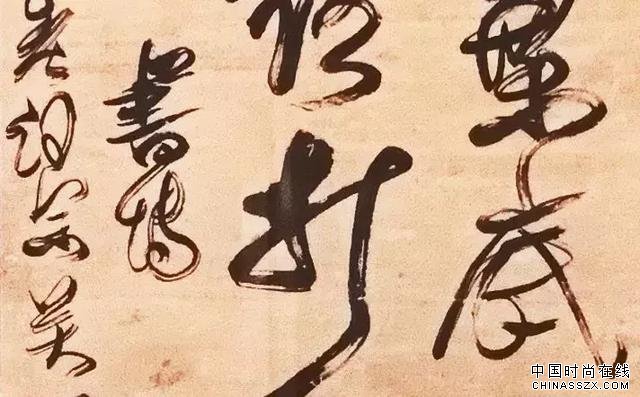

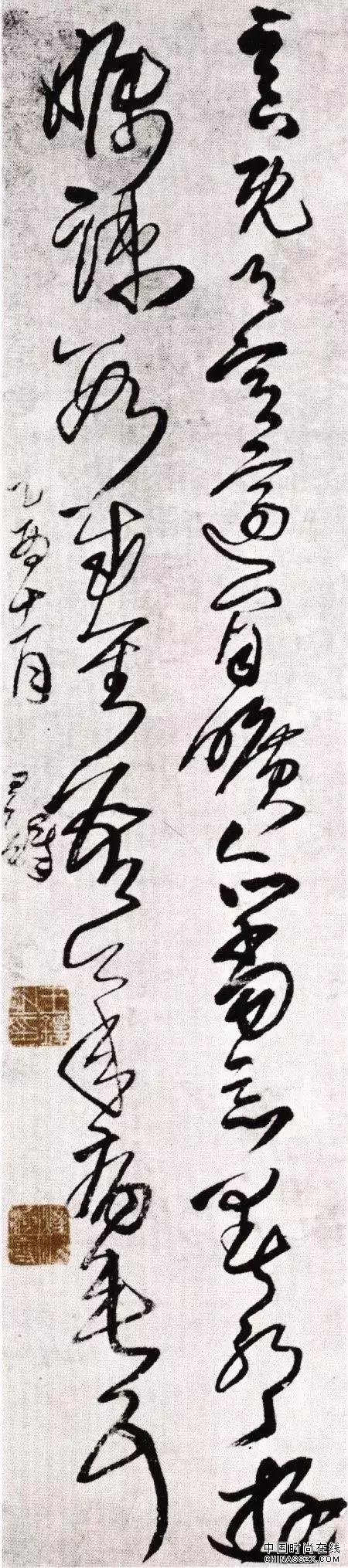

细节放大,如此不修边幅。整幅端详,志得意满,元气充沛,似乎看不出换墨处,给人的感受是,一个节奏到底,从无停顿,就像一列机车头,喘着粗气滚滚向前!这种气势,在明清之际的书家中,绝无仅有。落款两行小字,极好的丰富了正文两行可能的单调、单薄,使得全篇看上去特别饱满。

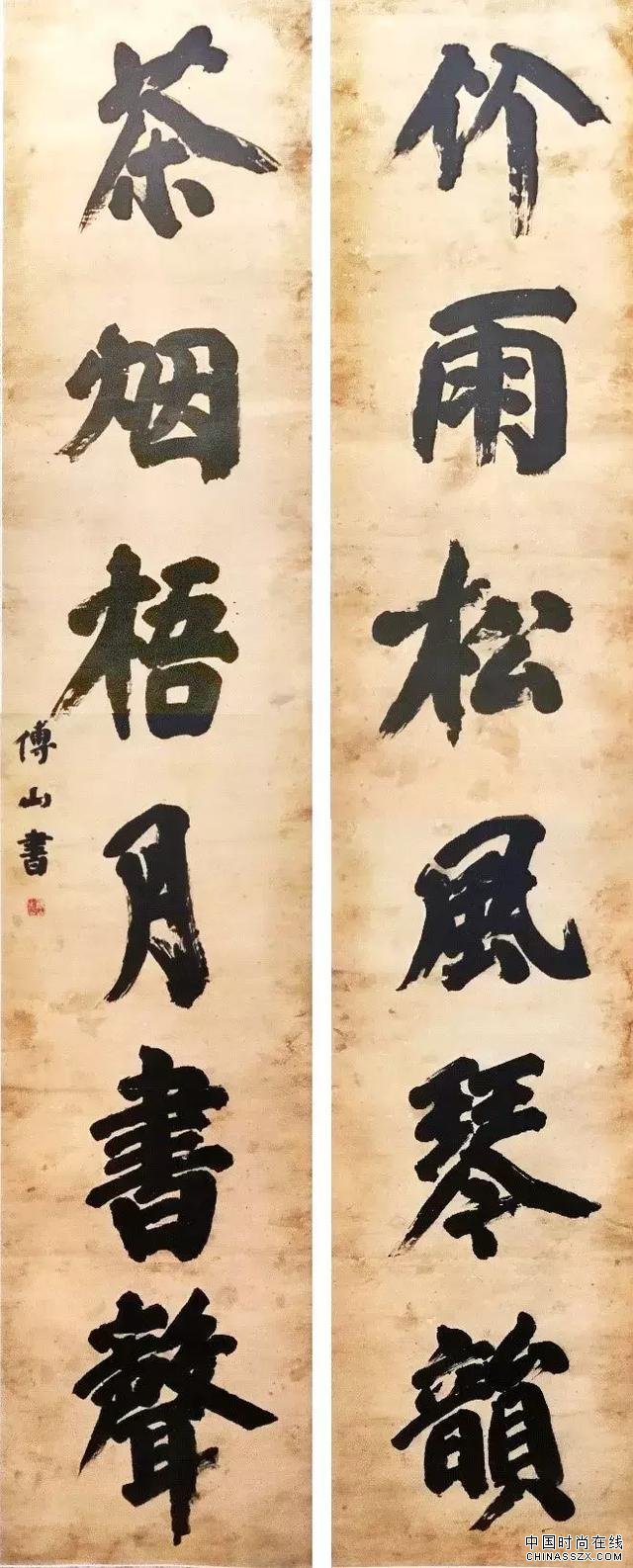

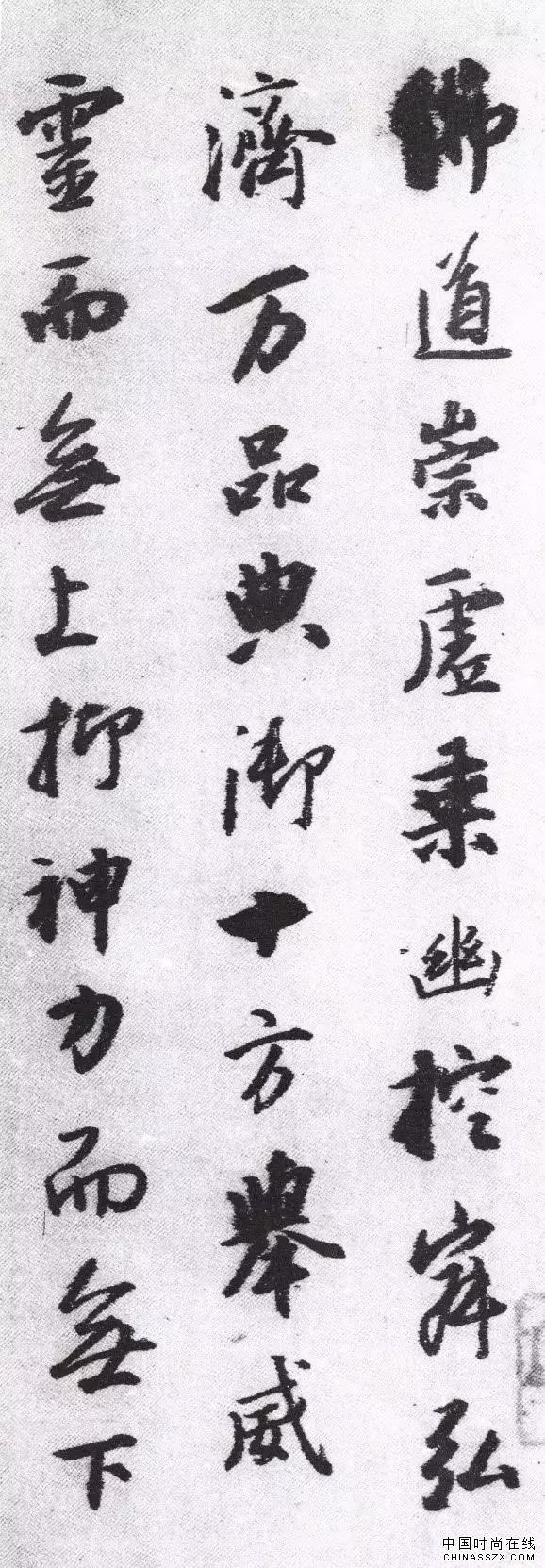

傅山纪念馆中,这副楷书联非常惹眼。这么认认真真写,与雁门关那副楹联是一种情绪。傅山对颜真卿楷书的融合是非常到位的,而且很善于用榜书来表达,在粗壮茂密中,常常留有气眼,所以显得生动。 作为一个学者,傅山还把自身的书法实践上升到理论的高度,其中“四宁四毋”最具代表性。“四宁四毋”出自傅山晚年《作字示儿孙》诗及跋语。 先看其诗:“作字先作人,人奇字自古。纲常叛周孔,笔墨不可补。诚悬有至论,笔力不专主。一臂加五指,乾坤六爻睹。谁为用九者,心与腕是取。永真溯羲文,不易柳公语。未习鲁公书,先观鲁公诂。平原气在中,毛颖足吞虐”。《作字示儿孙》跋语云:“贫道二十岁左右,于先世所伟晋唐法书无所不临,而不能略肖。偶得赵子昴香光诗墨迹,爱其圆流丽,遂临子,不数过而遂欲乱真。此无他,即如人学正人君子,只觉觚棱难近,降而与匪人游,神情不觉其日亲日密而无尔我者然也。行大薄其为人,痛恶其书浅俗,如徐偃王之无骨,始复宗先人四五世所学之鲁公而苦为之。然腕杂矣,不能劲瘦挺拗如先人矣。比之匪人,不亦伤乎!不知董太史何所见,面遂称孟俯为“五百年中所无”?贫道乃今大解,乃今大不解。写此诗仍用赵态,令儿孙辈知之,勿复犯。此是作人一著。然又须知赵却是用心于王右军者。只缘学问不正,遂流软美一途。心手之不可欺也如此,危哉!危哉!尔辈慎之!毫厘千里,何莫非然!宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁真率用安排,足以回临池既倒之澜矣! 这段文字,值得诸君细细品读,因为这是傅山对中国书法的重大贡献,此一理论也是后来书家的实践方向。但是光有这四句话还不够,当代书家往往忽略了傅山这段话的语境和上下文,解构了傅山,所以走火入魔,或者天生是魔。

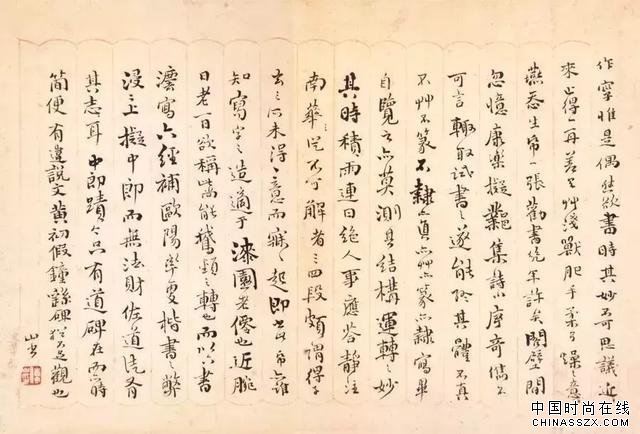

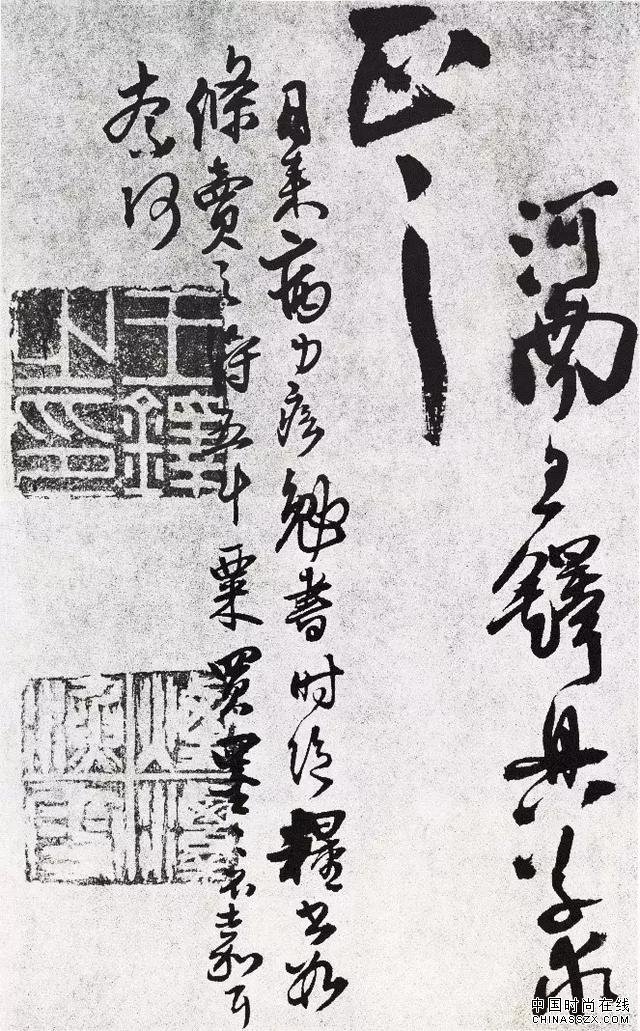

傅山致戴廷栻函(引自《中国书法》2017年第一期),提起他的作书感受,有意思,也深刻,不妨将释文供诸君一品: 作字惟是偶然,欲书时,其妙不可思议。近来止得一再,差有草浅兽肥、手柔弓躁之意。燕生纸一张劝书,几年许矣,阁壁间。忽忆康乐《拟邺集诗小序》,奇儁不可言,辄取试书之,遂能终。其体不真不草、不篆不隶,亦真亦草、亦篆亦隶。写毕自览之,亦莫测其结构运转之妙。其时积雨连日,绝人事应答,静注《南华》之从不可解者三四段,颇谓得子玄之所未得。得意而寐,寐起即书此纸,亦谁知写字之造适于漆园老仙也。近腕日老一日,欲称此尚能鹅颈之转也,而以六书法写《六经》,补欧阳率更楷书之弊,浸浸上拟中郎,而无法财佐道,徒有其志耳。中郎迹今只《有道碑》在,而亦时简便,有违《说文》。黄初假《锺繇碑》,犹不足观也。

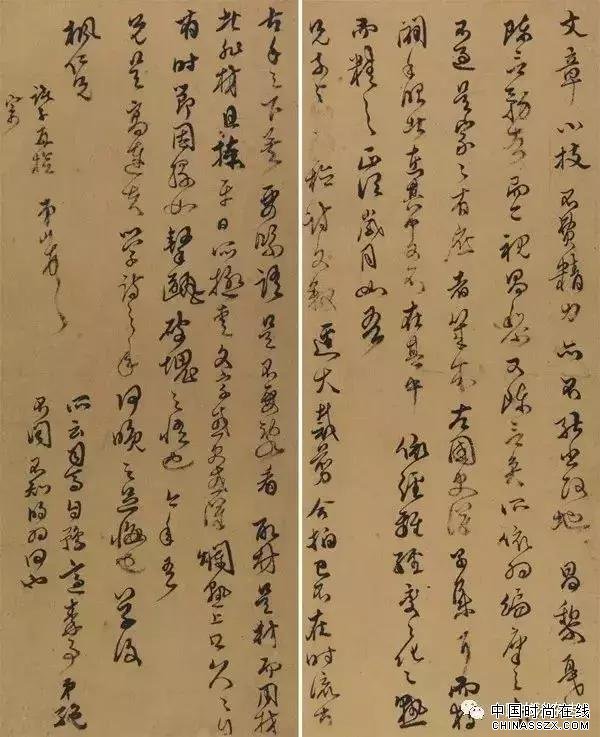

傅山致戴廷栻,释文如下: 文章小技,不费精力亦不能出头地。昌黎戛戛,陈言务去,而今视昌黎,又陈言矣。所依为编摩之本,不过是家家有底者几本《左》《国》《史》《汉》、别集耳。而独辟手眼者,在其中,又不在其中。依经离经,变变化化,熟而精之,正须岁月。如吾兄前与□□检讨文叙,径大裁剪合拍,已不在时流古古(指阎尔梅)手之下矣。要紧语是不要乱看,取材是材,而用材者非材,且拣平日所极爱文字,或《史》或《汉》,烂熟上口,久久自有时节因缘,如击瓯破块之悟也。今年吾兄是高达夫学诗之年,何晚之足悔也? 讲讲王铎吧,因为我们这次也去了王铎的老家——孟津,参观了王铎故居和王铎书法馆 阴郁狂乱的王铎及其对当代书坛的影响 王铎生活的年代与傅山差不多,这个人本来名气不大,影响力也不大。上世纪九十年代,“出口转内销”,日本人将杨守敬带出去的王铎又出口到中国,刮起了“王铎风”,风力很大,超过12级,因为那个年代,很多人从王铎身上学到了很多皮毛。王铎的字,形式感很强,有视觉冲击力,对于正在盛行的展厅风格帮助很大。而且王铎与傅山不同,傅山是个有性情的学者,而王铎,降清以后的后半生,几乎就是个专业书法家。他憋闷在书斋中,无数遍创造性地临写着二王和史上著名书家的碑帖,又融入了自身的阴郁和狂乱,终于自成一家。他的“脏乱差”也成为当代书家的重要借鉴,因为精神上的同构。

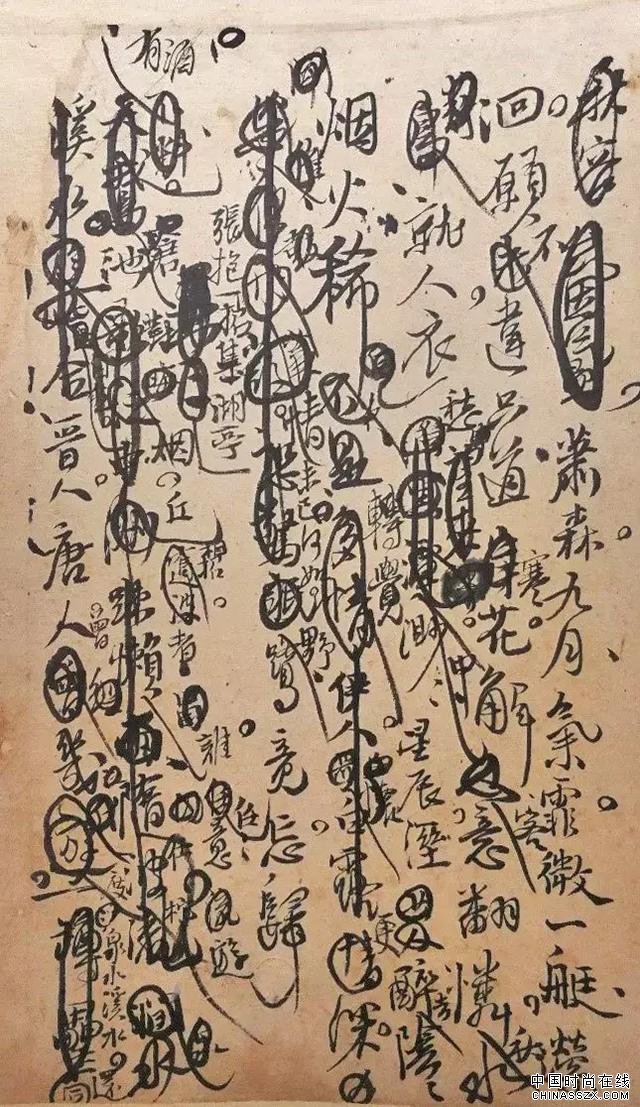

洛阳博物馆藏王铎诗稿,这总算“脏乱差”吧。 1621年8月,河南孟津小地主家庭出身的王铎中乡试,翌年三月,31岁,再中进士,复授翰林院庶吉士。 王铎初涉政坛的九年,以清流自居。青年时期的王铎骨子里还有刚直不阿,求真务实的精神。客观地讲,这与他仕南明弘光朝的混迹官场、浑浑噩噩、糊糊涂涂乃至仕清的庸碌无为,还是有很大区别的。 王铎其后遭受来自国家动荡和家庭破碎的煎熬。这位明王朝的飘泊孤臣,如果不是因为福王的任命,也许会在颠沛流离中无影无踪,也许会在改朝换代后成为遗老,但命运把他推上这样一个极富戏剧性的舞台——出任南明弘光朝次辅并降清仕清。 事情起因于福王一家逃难之时,正遇王铎一家流寓于怀庆,王铎对其多有照顾。如今,朱由崧当了皇帝,念及往日救助之恩,举王铎为东阁大学士。六月,流落苏州的王铎入阁,马士英为首辅,王铎为次辅。从很多细节中可以看出,王铎的政治敏锐度极低,基本没有能力判断局面。在“文化建设”方面,写写碑,题题跋,逛逛山水,作作诗文,搞搞书画,这些活动从未有减。据统计,在弘光朝为次辅不到一年的时间里,王铎共作有书法作品近百件,绘画作品十数件,诗歌唱和达数百首!据传,王铎竟然为皇室后宫书写“万事无如杯在手,百年几见月当头”的对联,这已经不简单是道德沦丧,而算得上罪大恶极了。如果王铎不是个软骨头,至少也是个糊涂蛋。 明弘光元年四月,扬州陷,史可法死,清军剑锋直指南京。五月十日,福王、马士英等逃奔,南京城内一片大乱。“十五日……文臣自大学士王铎、钱谦益、张孙振等,文武数百员,马步兵二十余万,俱迎降”(《爝火录》卷十)。 史载,洪承畴曾劝降过黄道周。我无法设想王铎是不是也有过劝降黄道周的打算或者来自新政府的劝降安排,更无法设想劝降的场景。黄道周,这个把王铎当朋友,称自己与倪、王共为“三珠树”、“三狂人”,评点王铎书法“观其五十自化”的大明孤臣,他黄道周,与王铎应当如何面对?历史回避了这样的尴尬。 清顺治五年(1648年)冬,57岁的王铎来到北京,被命以原职礼部尚书,管弘文院学士,充明史副总裁。此间一直无政绩。顺治八年晋太子少保,顺治九年卒于孟津老家,享年6l岁。死后,清廷赠太保,谥文宗。 清廷任用王铎不过是收拢人心,装点门面。王铎的缄默和不作为,是现实的平庸选择。因为贪生怕死而选择仕清,其内心深处的耻辱感,恐惧感,与苟活的现实满足感交织在一起,又被层层封闭起来。他死前“遗命殓以布衣,勿封树”,至今不知墓葬何处。 乾隆年间修清史,王铎被列为“贰臣”,乾隆皇帝谕史臣曰:“在明朝身跻膴仕,及本朝定肌之初,率先投顺,游陟列卿,大节有亏,实不齿于人类”,“若与洪承畴同列贰臣,不示差等,又何以昭彰瘅恶,应列入乙编,俾斧钺凛然,合于春秋之义焉”。 王铎这一生,与傅山相比,堪称悲催,降清以后,阴郁如鬼。王铎的书法,确实有“鬼气”。 王铎是个高产的诗人、书法家、画家,他一辈子存诗两万首,书法一万张,画上千张,我算了一下,以30年创作期计,他日均2首诗,1张字,0.1张画。如此高产的艺术家确为罕见。 王铎的笔法,既非“二王”、也非米芾。为了能把帖子展大了写,他把纯净流畅的晋人笔法加了很多的抖动,又把二王的草书造型,增加了扭曲,同时,还用“涨墨法”,化线条成块面,创造了王铎的独特面貌。

日本书家、书法教育家村上三岛为王铎故居题写的牌匾。日本人非常钟情于王铎书法。 王铎对“钟张二王”的继承,指向非常明确。试看他众多的临帖作品,怎不令人感动?钱谦益在为王铎写的墓志中说:“秘阁诸帖,部类繁多,编次参差,蹙衄起伏,趣举一字,矢口立应,复而视之,点画戈波,错见侧出,如灯取影,不失毫发”。我相信王铎有这本事,即使是作为创作的临帖作品,也有不少堪称神妙。

王铎临《集字圣教序》

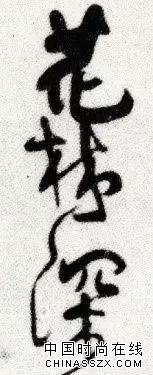

王铎54岁临作 但是一离开帖,王铎的自我发挥就显而易见了。37岁所作的《行书再芝园五律诗轴》中的起头三字“花林深”,这样的字形歪倒和扭捏以及用笔的含混僵化甚至生硬,是王铎的典型美感的雏形,但完全与“晋人笔法”无关。从中可以看到米芾、黄庭坚的影子。

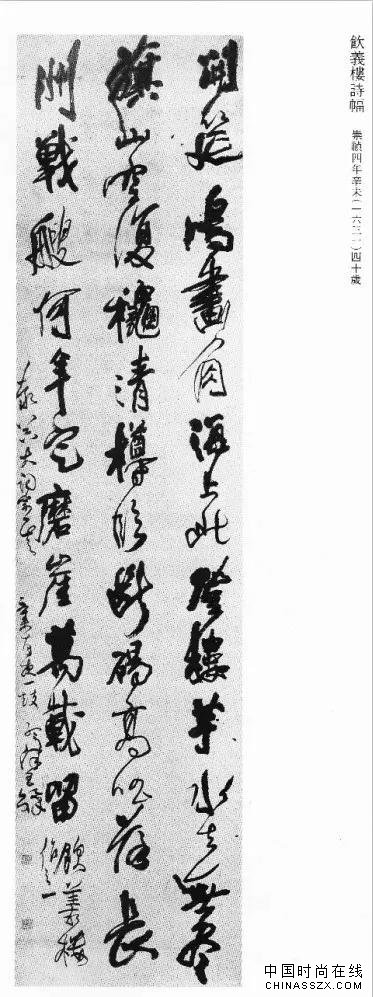

王铎的创作作品,崇祯四年作,那时候就喜欢东倒西歪。

赠汤若望诗册提款:月来病力疾勉书,时绝粮,书数条卖之,得五斗粟,买墨,墨不嘉耳,奈何。唉,可怜的王铎,穷困潦倒时也这么痴迷于书。 王铎的故事和作品,再一次强调出,书如其人! |